FP3級 1-ライフプランニングと資産計算

こんにちは!

もうFP3級の勉強を始めましたか?

今回は、1分野目の「ライフプランニングと資産計画」について記載します。

なにはともあれ、まずは、ほんださんのYouTube 「FP3級 爆速講義」を視聴してみてください。

身近な生活に近いお話を交えながら、FP業務や関連法規を学ぶことができます。

・初めての講義を視聴する場合は、じっくり動画を見ながら学習してみてください。

・2回目以降は、ラジオのように気楽に視聴するだけでも、お勧めです。

スキマ時間にも勉強できますので。

・今回の分野は、8講義分の動画になります。

概要と感想を記載しますね。

①FPの業務と関連法規

FPが業務として行って良いこと・悪いこと

特に税理士法、弁護士法、保険業法、金融商品取引法、社会保険労務士法といった

関連法規との兼ね合いを事例を交えて解説しています。

②ライフプラインニングの手法

顧客の資産の状況や希望から、分析・提案を行う知識を学びます。(実技分野でも重要)

重要な用語「可処分所得」の計算方法についても、具体的な数値を挙げながら、試験で問われるポイントや注意点を分かりやすく説明しています。

③6つの係数

6つの係数について学習します。ただ、この講義は係数を覚えなくても、解答できる方法についても学習します。(ある意味、裏技!?)

④労働保険・社会保険

社会人ならば関係が深い公的な社会保険関連です。

日本の社会保険制度に焦点を当てて解説しています。

労働者災害補償保険法、雇用保険、健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金、厚生年金などを解説します。

医療関連では、「健康保険」が中心の話題です。

①医療費の自己負担が軽減される療養の給付。

②高額な医療費をカバーする高額療養費制度など。

③病気や怪我で仕事ができない場合の傷病手当金。

④出産に関連する出産育児一時金や出産手当金といった現金給付

⑤会社を退職した後の選択肢として、任意継続被保険者制度の条件や期間

自身の生活に役立てるように解説しています。

公的年金に関しては、「国民年金」と「厚生年金」の二層構造になっていることを学びます。

①国民年金は20歳から60歳未満の日本国民全員が加入義務を持つ基礎的な年金。

②厚生年金は会社員などが国民年金に上乗せして加入する制度。

③また、国民年金の被保険者は、会社員や公務員(第2号)、その扶養を受ける配偶者(第3号)

④自営業者や学生、無職者などそれ以外のすべての人(第1号)に分類され、特に第1号被保険者は自ら保険料を納付する必要がある点が強調されています。

⑤さらに、保険料の納付が困難な場合の「免除」や「猶予」といった制度についても触れ、それぞれの条件や年金受給額への影響の違いが説明されています。

社会保険は、給与明細にも記載されている項目だよ。

今回の分野で、超重要な項目ばかり。

用語が一杯登場するけど、少しずつ覚えていきましょう!

⑤老後資金と、試験によく出る身近なローン

確定拠出年金(iDeCo)・確定給付年金の拠出限度額、教育資金、住宅ローンなど。

老後資金は「2000万円必要」って言われているよね。どうすれば2000万円以上貯められるか学習できるよ!

人生の三大資金、すなわち老後資金、住宅資金、教育資金の準備方法と関連制度。

①老後資金として、加入者が自ら運用し老後に受け取るiDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金の仕組み、掛け金の上限額、税制優遇措置、受取方法が説明されます。

②住宅資金については、固定金利と変動金利のローンタイプ、そして元利均等返済と元金均等返済という二種類の返済方法の特性と、繰り上げ返済の利息軽減効果が解説されています。特にフラット35は長期固定金利の住宅ローンとしてその特徴が強調され、保証人不要といったメリットが挙げられています。

③教育資金として教育一般貸付(国の教育ローン)と奨学金が比較され、それぞれの申請者、対象学校、使途、金利タイプ、返済期間などの違いが明確に示されています。

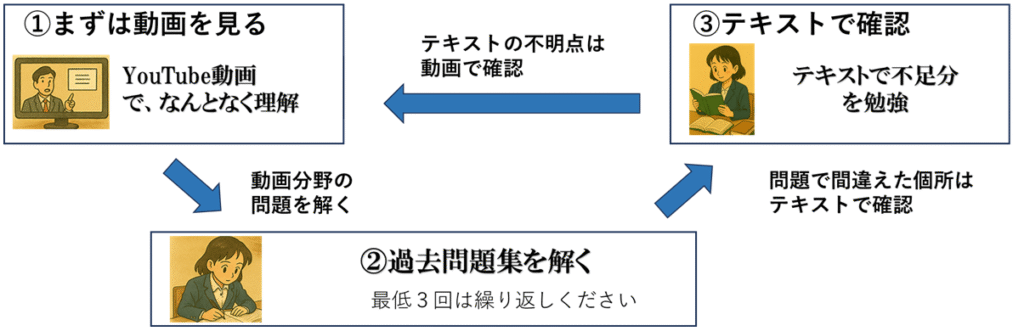

動画やテキストの参照は、INPUTです。

INPUTだけでは試験は合格できません。忘れずにOUTPUTをしましょう!

問題集を解くことで、分かったつもりだった点や見過ごして点が発見できます。

試験は過去問題から出題されます。

ぜひ、問題集を解いて、本番でも問題が解けるようになりましょう!

あと、上ページの「大枠解説と感想」は、学習後にもう一度読み直してみて下さい。

用語の意味が分かるようになっていれば、合格に近づいているかもしれませんよ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b5b5d10.9eee93d2.4b5b5d11.5915d7fc/?me_id=1213310&item_id=21553461&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7917%2F9784844997917_1_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)