社労士試験 不合格からのリベンジ ロードマップ

社労士試験の「不合格」。

この二文字の重みは、痛いほど分かります。

自分も不合格通知を受け取った経験があります。

とても悲しいです。

そして、「来年どうしよう~」と悩んでしまいます。

ただし。

不合格という事実は、『あなたの努力が足りなかった』のではなく、『あなたの努力の方向性に改善の余地があった』という、未来への貴重なヒントなのです。

そして、1、2回の社労士受験で合格できる方は多くありません。

さあ、気持ちを切り替えてください。

これまでの勉強は決して無駄にはなっていません。

このブログでは2回に分けて、『不合格』を『リベンジ成功』に変えるための戦略を自分の経験を踏まえて徹底的に公開していきます。

来年、必ず笑うために、戦略的に動き出して下さい!

社労士勉強法は「正しいリベンジ方法」が命!

では、前回、皆さんはどんな勉強方法でしたか?

以下、一般的な勉強方法として、「独学」「通信講座」「通学」があります。

勉強方法の比較

勉強方法比較表

| 勉強方法 | メリット | デメリット | 合格率の予想(一般的な傾向) | おすすめ度 | 受験者向けの助言 |

|---|---|---|---|---|---|

| 独学 |

費用が最も安い (テキスト代のみ) 自分のペースで学習計画を自由に調整可能 |

モチベーション維持が難しい 質問や疑問をすぐに解決できない 法改正情報の収集を全て自分で行う必要がある |

最も低い(数%程度) ※過去に法律系資格の学習経験者を除く |

★ |

自己管理能力に自信がある人 市販の良質なテキスト・問題集選びが鍵 法改正情報に注意が必要 |

| 通信講座 |

時間や場所に縛られず、自分のペースで学習可能 費用は通学より安い 教材やカリキュラムが効率的 法改正情報提供がある場合が多い |

学習の進捗管理を自分で行う 強制力や一体感はない。 |

中間的 (独学より高く、通学と同等かやや低い傾向) |

★★★ |

仕事や育児などで忙しい人 学習ペースを自分で保てる人 教材の質の高さとサポート体制が整っている講座を選ぶことが重要 |

| 通学(資格学校) |

学習スケジュールが確立されており、強制力が働く 講師に直接質問でき、すぐに疑問が解消可能 他の受講生との交流でモチベーションを保てる 最新の試験傾向や法改正の情報が手に入る |

費用が最も高い 通学時間がかかり、時間制約がある 授業のペースに合わせる必要がある(遅れると取り戻すのが大変) |

最も高い (カリキュラムを完走すれば比較的高い) |

★★ |

費用をかけてでも確実に合格を目指したい人 学習に集中できる環境を求める人 |

上記の一般的な比較表を見ると、「通信講座」の方が、費用を抑えながら自分のペースで勉強ができるようにみえます。自由時間でのオンライン受講ができるため、メリットが大きいです。

しかし、しかしです。

ここから、自分の独断と偏見で語ります。

自分は、通学型を強くおすすめします!!

自分の実感・失敗談

どうして、社労士試験をリベンジするならば

通学型がおススメなの?

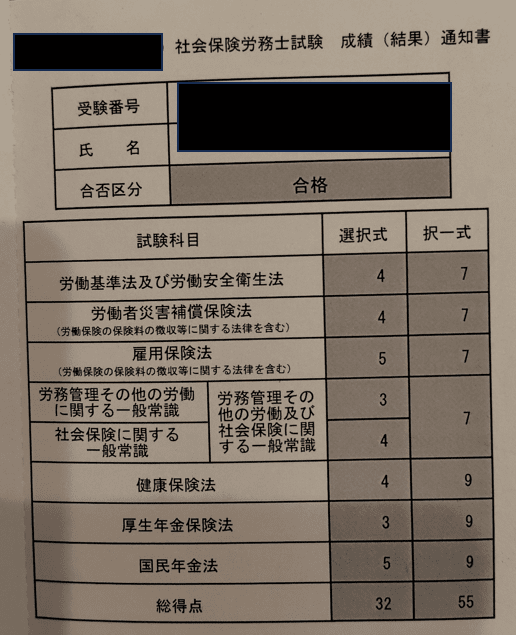

自分は、1,2年目は「通信講座」で不合格になりました。正直、2年目も点数が伸びませんでした。

そして、3年目の「資格の大原」で、ほぼ合格点に到達。しかし、選択式1点不足で不合格でした。

そして、4年目に「TAC」でついに合格を勝ち取りました。

また、統計的な数字はないですが、自分の周りの社労士合格者は、通学卒業生(TACと資格の大原)が多いです。

TACは、2011~2024年間で、5785名の合格者を輩出。(TAC HPより)

資格の大原は、2011~2024年間で、5727名の合格者を輩出。(大原HPより)

リベンジ(再受験用講座)のノウハウも充実しています。

自分は、はやく2年目から「通学」に出会っていればよかったと思っています。

そして、TAC・資格の大原は、どちらもおススメでした。

環境を変える

不合格から合格を勝ち取るために最も重要なのは、「環境を変えること」と「正しい戦略に乗ること」です。

通学には強制力があります

同じ曜日に講義を受講し、次回講義までにその内容に関連した過去問を解いて復習する。講義後は、残って自習室で勉強ができます。

これにより、自動的に試験までの学習スケジュール(ペース配分)が組まれるため、計画を立てる手間が省けます。また、定期的な学習の習慣化にも繋がります。

受験仲間ができます

教室で隣り合った方に、思い切って話しかけてみましょう。

社労士試験の合格という共通の目標があるため、仲良くなれるはずです。さらに、高額な授業料を払って受講されている方は、合格への「覚悟」と「モチベーション」が非常に高いです。

受験仲間ができれば、お互いに良い刺激を受け合い、最後まで粘り強く勉強を継続できる可能性が高まります。

対面授業は集中できます

やはり、社労士の先生と顔を合わせる対面授業は、学習内容が格段に頭に入ってきます。

それは、音楽の曲でも、「映像で聴く」のと「ライブ会場で体験する」のとでは、感動の深さが全く違うのと同じです。

対面授業では、先生の熱量がダイレクトに伝わり、その場の緊張感や雰囲気が集中力を高めます。この「ライブ感」こそが理解度をぐっと引き上げ、記憶の定着を助ける大きな理由です。

リベンジして社労士になりたい!!

そう思うならば、通学、しかも、「TAC」か「資格の大原」がおススメです!

改めて、社会保険労務士(社労士)とは?

社労士とは、社会保険労務士の略称で、労働・社会保険に関する唯一の国家資格を持つ専門家です。

【社労士の独占業務】

社労士の独占業務とは、社会保険労務士だけが報酬を得て行える業務のことで、「1号業務(手続き代行)」と「2号業務(帳簿作成)」が該当します。無資格者が有償で行うと違法となり、罰則の対象になります。社労士には「独占業務」があり、社労士だけが報酬をもらってできる仕事があります。だからこそ、社労士は専門性が高く、責任も重い職業とされています。

この専門性を証明するために、社労士試験では深い知識と正確な理解力が求められます。 その結果、試験の合格率は低く、難関資格と呼ばれているのです。

でも逆に言えば、資格を取れば“自分にしかできない仕事”が手に入るということ。

それは、努力して合格するだけの価値と可能性がある証ですね。

社労試験の合格率は?

合格率は毎年5〜7%台で推移しており、難関資格です。

また、思い出してください。誰でも受験できるわけでなく、受験資格が必要です。それなりに勉強経験がある方がライバルになります。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2021年(令和3年) | 約37,306人 | 約2,937人 | 7.9% |

| 2022年(令和4年) | 約40,633人 | 約2,134人 | 5.3% |

| 2023年(令和5年) | 約42,429人 | 約2,609人 | 6.3% |

| 2024年(令和6年) | 約43,174人 | 約2,996人 | 6.9% |

| 2025年(令和7年) | 約43,421人 | 約2,376人 | 5.5% |

社労士試験の合格者は、平均して「3〜4回」受験していると言われています。中でも、2回目の挑戦で合格する人が最も多い傾向です。

ちなみに、私自身は4回目でようやく合格しました。

だからこそ、1回や2回の不合格は決して珍しいことではありません。むしろ、それだけ多くの人が粘り強く挑戦しています。

PR TIMES プレスリリース引用

リベンジを邪魔する

社労士試験がひとクセある点

試験の構造

選択式試験(午前) - 8科目、各5点満点の40点満点。空欄補充形式で、正確な知識が求められます。 択一式試験(午後) - 7科目、各10点満点の70点満点。5つの選択肢から正誤を判断する形式。 合格には各科目で基準点(選択式は原則3点以上、択一式は原則4点以上)を満たし、かつ総得点で合格基準点を超える必要があります。

試験範囲の広さ

労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法など、膨大な法令を学習する必要があります。さらに毎年の法改正にも対応しなければなりません。

社労士試験は10科目から構成され、労働法・社会保険制度・一般常識まで幅広い知識が問われます。午前は択一式(210分)、午後は選択式(80分)となり、企業の人材管理や社会保険手続きの専門家になるために必要な知識を試されます。

受験者は“得点源科目”と“足切り回避科目”を意識した戦略的学習がカギです。

午後の選択式は厄介

特に、午後の選択式は「狭く深く」が知識を掘り下げる試験で厄介です。

なぜって?

それは、「こんなの見たことない!」って叫びたくなる問題が出題されるからです。

そんなとき、頼れるのは“総合力”。

つまり、知識の断片をつなぎ合わせて、間違いを消して、正解にたどり着く力が必要です。

これはまさに、人事コンサルの現場で「前例がないけど、どうする?」って問われるような対応力とスキルです。この応用力も試されています。

🙏最後は“神頼み”…でもそこに至るまでが勝負!

正直、最後の2択まで絞って「神様お願い!」って祈る問題があります。

でも、その“最後の2択”に持ち込めるかどうかが、勝負の分かれ目です。 そのためには、選択肢を見て「これは違う」と切れるだけの知識が必要です。

💡選択式突破の鍵は“絞り込み力”

選択式は、正解を選ぶというより「間違いを消す」試験。

だからこそ、知識を“点”ではなく“線”でつなぐ力が必要。

そしてその線を、どれだけ“深く掘れるか”が合否を分けます

この視点も、通学(資格予備校)から学びました。

まとめ

社労士試験は、簡単な試験ではありません。

しかし、自分は資格学校の専門力を借りることで合格できました。授業料は確かに高額ですが、合格という結果を得られたことを考えれば、最高の投資でした。

もし今、不合格という結果に落ち込んでいる方がいたら、それは終わりではなく、合格への新しいスタート地点です。私もそうだったように、正しい戦略で学習すれば、もっと合格へ近づくことはできます。

時間・費用・地域的制約で「通学」が無理の方もいます。

次回はその点もフォローした記事になる予定です。

次回予告

次回は「リベンジ成功!私の1年間学習スケジュール」として、具体的な学習計画や時間配分、科目別の攻略法を詳しくお伝えします。

月別のスケジュールから、直前期の過ごし方まで、実践的な内容をお届けしますので、ぜひご覧ください!

あなたのリベンジが成功することを心から応援しています!

資格の大原 【社会保険労務士】講義案内

ライブ講義と過去問を組み合わせることで、自動的にペース配分が完成。モチベーションを維持して合格を掴むための学習サイクルが期待できます。

TAC 【社会保険労務士】講義案内

ライブ講義と過去問を組み合わせることで、自動的にペース配分が完成。モチベーションを維持して合格を掴むための学習サイクルが期待できます。